神宮外苑再開発の目的や如何に?

歴史的な経緯を踏まえると、神宮外苑は明治天皇の遺徳を偲び、全国からの献木や国民の勤労奉仕で作られたことは重要だ。

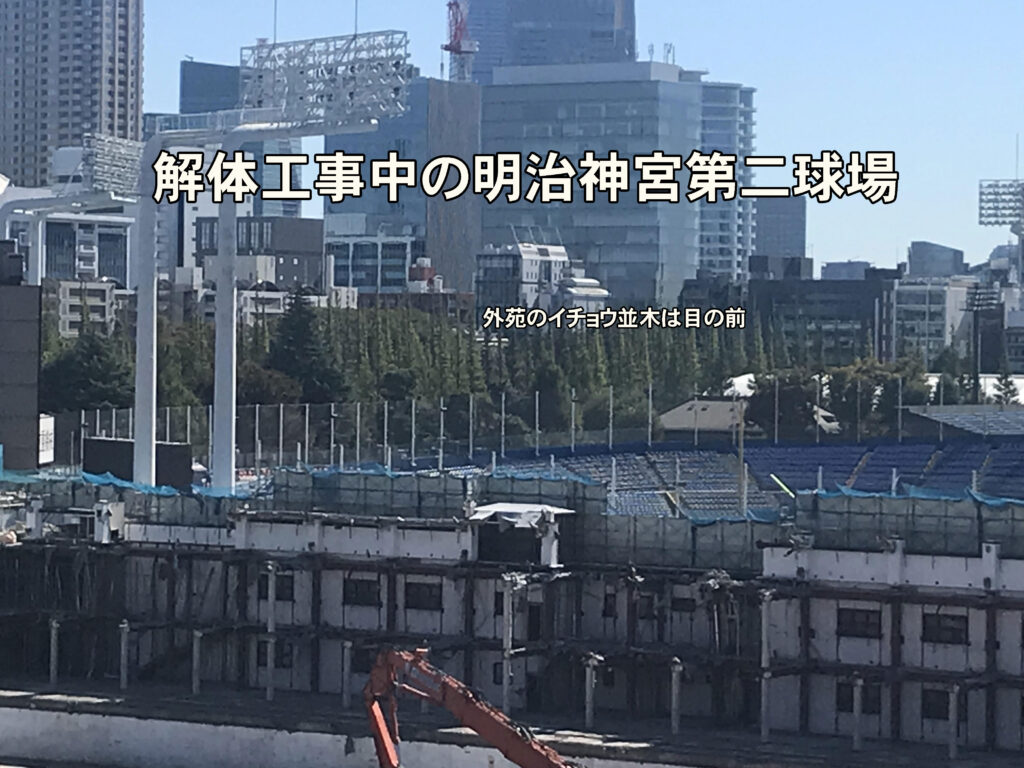

また、100年を経て、あの美しさが出来上がったことを鑑みたら、大切にしたいというのは当然だと思う。イチョウ並木をはじめとする樹木の伐採や景観が失われることに関心が集まっているが、神宮外苑再開発の本質は「五輪利権」によって、一部の利得を基準に働き、都議会や都民に対して秘密が多いことだと思う。以下で、その理由を示したい。

そもそも、再開発という行為がダメなのか?

日本は森の文化であり、「循環」という考え方がある。役目を終えたら、新しいものに更新することは、様々な場面で行われている。東京の都市づくりは、開発が尻切れトンボになっていたり、老朽化等で更新が必要であったり、理に適った再開発は必要だと思う。

しかし、利得のために公の利益が損なわれたり、その土地の地歴を踏みにじったり、無意味な開発内容を押し通すために、大義の無い規制変更を行ったり、何でも秘密にしてまで再開発することは心得違いだと思う。

森喜朗氏との会話メモ(東京都が記録、作成していた)

-555x1024.jpg)

2012年4月27日、東京都都市整備局は当時の石原都知事に、国立競技場の建替えや神宮外苑の再整備について説明している。翌月、5月15日には、当時の佐藤広東京都副知事と東京都の安井技監が、元首相の森喜朗氏のもとを訪ねて、神宮外苑再開発について説明した。

注目はこの佐藤広氏という人物。当時は東京都副知事、その後はオリンピック組織員会の副事務総長になり、オリンピックが終わった後は解散する組織委員会の清算人になっている。都政を知る人ならば、この名前を聞いて「おや?」と思うだろう。佐藤副知事と安井技監が森喜朗氏を訪問した目的は、「神宮外苑の再開発について東京都が考えているイメージをご説明にあがった。」と書かれた文書が共産党による開示請求で明らかになった。

森さんは「(都営の霞ヶ丘アパートの)住民移転は大丈夫か?」と聞いて、佐藤副知事が「(住民の入居経緯、店舗もある等を説明し、)近くにある他の都住に移転してもらえるために国策として進めていくことが必要」と言っている。

なぜ、都営霞ヶ丘アパートや明治公園の土地が必要だったのか?

しかも、霞ヶ丘アパートの住民に移転してもらう口実として、国策が必要とまで言及している。

神宮外苑の再開発の本質である錬金装置「空中権」の姿が、森喜朗氏、佐藤副知事、安井技監の会話から見えてくる。

超高層ビルから、皇居内宮殿も覗かれる事態?

空中権の代表例は、「東京駅の赤レンガ駅舎の改修工事と新丸ビル新築工事」の関係が有名。

東京駅赤レンガ駅舎の場所は、本来、もっと高いビルも建設可能だったが規制より低い建物にしたので、その分、容積率(敷地の面積と建物の全フロアの面積の割合)が余った。

この本来建築できる空間、乱暴な説明だが使わずに余った容積率をいわゆる「空中権」と言う。東京駅はこの「空中権」を新丸ビル等に売却してお金を貰い工事費用などに充て、新丸ビル等は東京駅の余った「空中権」を買い取って、その分、規制よりも高い建物が建てられるようになった。

都市計画法と建築基準法の改正によって、このトリッキーな方法が各地で応用されている。特に、皇居周辺のビルが高層化を加速し、宮殿が覗かれるとの指摘もある。宮内庁は東京都や千代田区に文書※を発出して、改善を求めていたほどだ。

※皇居周辺における超高層ビル建築等に関する基本的要望事項(平成15年)

神宮外苑地区、高さ制限が15mから75mに緩和された

森喜朗氏と佐藤広副知事、安井技監の会話(上記「五輪の利権とは?」掲載資料参照)に、「高さ等の規制緩和」というキーワードが登場している。

2012年7月20日現在、新国立競技場の国際デザイン・コンクール報告書の募集要項には、新国立競技場の高さが70mとあった。その後、2012年の11月15日、「ザハ案」は新国立競技場の高さが75mに変更された。

元々、神宮外苑は風致地区であり、建物の高さは15mまでだったが、翌年の2013年6月に、なんと、ザハ案で75mと提案された後、神宮外苑の地区計画で高さが15mから75mに引き上げられた。まさかと思うが、ザハ案は、高さ制限を変更するための口実に使われたのか?

ここで高さ制限が緩和された意味は、建物の高さが増えれば、延床面積も増える、そうなると貸出しや販売できる面積が増えるので儲けが増えることを意味する。都市計画法は使い方次第で、公の利益にもなるし、公に損害を及ぼしもする。

森喜朗氏との会話メモが、東京都の主導を裏付ける

-558x1024.jpg)

佐藤副知事は、会話の中で建物の高さ規制に言及した。「隣接する明治公園も敷地に使い、(高さ等の)規制緩和が可能」だと説明している。

挿絵:神宮外苑一帯の地図を見てください。

(https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000052378.pdf)

都立明治公園は、新国立競技場の周辺に敷地が広がっている。この公園内の建物を低くして、その分の余った高さを違う所で利用できることになる。(現在の明治公園は、まさにそのようになっている。)

「五輪利権とは?」で掲載した会話メモを見ると、佐藤副知事は「明治神宮の協力が必要」と切り出している。この発言から、明治神宮外苑の再開発は、実は明治神宮からの提案ではないことが伺える。

さらに、森氏が「オリンピック招致がダメになったらどうする?」と聞いたら、佐藤副知事は「神宮外苑全体の再整備は進める」と答えた。この一連の会話から、神宮外苑の再開発は、東京都が仕掛けていることが読み取れる。

明治神宮外苑の土地は、東京都の所有ではなく、明治神宮の所有なので、「国策が必要」だとか、つまり、オリンピックを利用して神宮外苑の再開発をやろうとしたのでは?と疑いを持つ。

森喜朗氏と佐藤広副知事、安井技監との会談で、佐藤副知事は「明治神宮の協力が必要」だと言い、森氏は「相手が神様だからたいへんだな」と発言している。つまり、この会談があった2012年5月15日時点では、まだ明治神宮が再開発に同意していないか、或は、話すら聞いていなかった可能性が高いと思われる。

それでも、小池都知事や東京都の幹部は、口をそろえて「神宮外苑の再開発は民間主導」だと言い張っている。

これでは、東京2020大会、オリンピックの招致の目的は、3.11東日本大震災からの復興ではなく、神宮外苑再開発だったのでは?と疑いたくもなる。

神宮外苑再開発は、奉賛会や旧文部省との約束を反故にした

-539x1024.jpg)

110年前に明治神宮外苑を造営した時から守り抜いてきた「神宮外苑に対する考え方」が覆された。神宮外苑が全国からの献木やボランティアによって造営されたが、中心人物であった渋沢栄一さんを始めとする奉賛会の役員は、神宮外苑を明治神宮に引き渡す際に「外苑将来の希望」という8項目の申し入れを行っている。

1.「外苑は明治天皇および昭憲皇太后を記念し、明治神宮への崇敬を深めるなどの方針のもとに設計が行われ、造営されたので、今後もこの考えのもとで管理や修繕をして欲しい。」

2.「外苑の中に、明治神宮に関係ない建物は建てないで欲しい。」

3.(略)

4.「外苑の美観の統一を永遠に維持して欲しい。」

先人達が外苑再開発の危機を予想していたかのように、奉賛会から明治神宮に将来に渡って注意して欲しい事項として伝えていた。

更に、明治神宮は文部省とある約束をしていた。戦後、1951年に宗教法人法が公布されて、明治神宮も宗教法人として扱われることになった。この時、神宮外苑は国有地扱いなので、条件付きで明治神宮に譲渡された。

-403x1024.jpg)

その無償譲渡の条件とは、

(1) 国民が公平に使用できること

(2) アマチュアスポーツの趣旨に則り使用料・入場料を極めて低廉にすること

(3) 施設を絶えず維持補修する経費の見通しがあること

(4) 民主的運営をすること

現在の神宮外苑再開発を見れば、渋沢栄一氏をはじめとする奉賛会からの申し入れも、文部省からの条件も、完全に反故にしていることになる。

明治天皇のお気持ち

1916年の『明治神宮奉賛会通信』に明治天皇のお言葉がある。

「己は京都に生れて又京都で育つたから京都は大変好きだ、京都へ行くと東京に帰りたいとも無い気持ちがする、夫故に己は京都へ行かぬ、東京は帝都にして大切の地だから東京の地は離れない、国家の為にも離れてはならぬ」というお言葉である。

実に重いお言葉であり、明治天皇の日本国に対するお気持ちやお考えが分かり、渋沢栄一翁をはじめ、神宮外苑の創建に携わった110年前の日本人の精神に感銘する。

「神宮外苑の土地は民有地だから、東京都は何もできない」は誤解

都市計画は、民有地に対して規制ができる。「民有地だから東京都は何もできない」ということはない。もちろん、土地所有権は、土地所有者には何を建築するか、どう利用するかの自由がある。しかし、都市計画の「網」がかけられている地域、地区は、都市計画法によって利用が制限されている。この事実を知らない都議会議員が勘違いした発言をしている。

神宮外苑再開発は、いわば都市計画の網(制限)が解除された状態になった。一連のカラクリを紐解くと、都が主導して、リーダーとなって、再開発の設計図を描き、都市計画を改定し、東京都に導かれた土地所有者が事業主体となって事業を実施する構図が成り立ったと理解できる。東京都が主で、再開発事業者が従の関係となる。

では、再開発の決定権限は誰にある?

所有する土地を何でも自由に開発できるとなったら、無秩序なまちになってしまうから、都市計画でルールが作られている。

神宮外苑をどのような地域、あるいは地区として再開発をするか、厳密に言えば、「事業者が再開発してよいか良いか否か」を決定するのは、都市計画の権限を有する東京都、つまり、小池都知事になる。

都市計画法は、憲法第29条第2項を根拠として、法律により損失補償なしで土地の利用制限を行うことができることを定めている。都市計画の「網」がかかっている地域や地区では、土地所有者は都市計画に反する事業はできない。都市計画の決定権限は東京都にあり、都市計画の地区計画の変更決定がなければ事業者は事業を行うことができない。だから、神宮外苑の再開発は東京都主導、リーダー的な役割だと言えると思う。

「土地交換」のテクニックで、無償建替え?

-1024x724.jpg)

土地交換という方法を使って、日本体育協会、JOC(日本オリンピック協会)、文科省系の外郭団体で新国立競技場を管轄するJSC(日本スポーツ振興センター)などの建替えを目論んだのではないか?という疑惑がある。しかも、無償で建て替えるテクニックを駆使して。

先に記したように、東京都主導で神宮外苑に「スポーツクラスターをつくる」ことが決まり、神宮外苑地区内に散らばっている施設などを整理して、土地の形を整えたりする「土地区画整理」を行う。その際に、移転してもらう必要がある施設には、新しい土地、新しい建物、あるいは補償などが必要になる。

移転や建て替えは莫大な費用が発生するが、東京都に補償させれば資金面の不安はないと考え、目を付けたのではないか。実に玄人的な発想だ。

2014年3月31日付けの東京都の資料「地区内地権者との最近の調整状況について」では、非開示部分が多いものの、日本体育協会とJOC(日本オリンピック協会)の要望が記載されている。

そこには、「2019年のラグビーワールドカップまでに神宮外苑に移りたい。移転の条件として、文科省系のJSC(日本スポーツ振興センター)やJC(日本青年会議所)の日本青年館と一緒の建物がいい」とある。老朽化した建物(岸記念体育館)に入っている日本体育協会やJOC(日本オリンピック協会)も、ついでに新しい建物に入れるのは、筋が通らない話だ。

日本青年館の建替えも入っているが、初代の日本青年館は明治神宮外苑の造営に奉仕した青年団を記念して作られたのに、外苑を破壊する側に一役買うとは呆れた。

しかも、これらは移転交渉の中で行われた要求なので、移転や建て替えの費用は東京都が負担する前提だ。都民から集めたカネは、もっと都民にとって有効に使うべきである。

この岸記念体育館は、渋谷区役所とNHKにほど近い渋谷区神南1-1-1にあった。森喜朗氏と東京都副知事の佐藤広氏が会談をした2012年より前の2011年には岸記念体育館が老朽化したから建て直そうという計画が持ち上がっていた。ところが、東京都の公園計画(都立代々木公園)を拡大整備する範囲になっていたので、思うような建て替えができなかったようだ。

神宮外苑内の土地交換に、ずいぶん離れた場所にある岸記念体育館に入っている日本体育協会とJOCが、実にタイミングよく参入するには、東京都の都市計画を熟知していないとシナリオは書けないだろう。

リーダー次第、「どう動かすか」が重要

小池都知事は、民間主導の開発だと言い切っているが、こうした経緯を紐解いていくと、東京都、その中でも都市整備局の存在無しには、ここまで巧妙な仕掛けはできないと思う。

都市整備局には優秀な職員が多く在籍しているが、リーダーが動かし方を間違えると悲惨な結果を招く典型だ。これ以上、都庁の職員を潰さないで欲しいと思う。

コメント